お久しぶりです。

この度初めて同人誌を執筆し、技術書典19でサークル参加までしました。

せっかくなので熱が冷めないうちにサークル参加記としてブログにしたためようと思います。

そろそろ今年も終わりに近づいてきましたが、今年のハイライトと言っても過言ではない経験でした。

ちなみに売った本はこれです。刺さりそうだったらぜひお手にとってご覧下さい。

techbookfest.org

経緯

まず、同人誌を書こうと思ったのは...なぜか(ネットリ)

元々技術について本を書いて世に出すことに対して憧れがありました。

技術書典自体は継続的にチェックしていて、買った同人誌を楽しみつつも、「僕も書きたいんだよな〜つってもページ稼げるほどのネタがないしなぁ」というのを無限にやっていました。

そんなこんなで時は流れ2025年、日曜エンジニアの成果がまとまってきたので文書にしているとかなりの文量があることがわかりました。これは...ちゃんと練れば同人誌ってやつが書けるんじゃないか...と思い至ります。

その頃技術書典19のサークル募集が始まったので思い切って応募してみてやりきったという感じです。

マスタスケジュール

だいたいこんなスケジュールでした。

- 2~ 9月 ネタの仕込み(実装や検証、その記録)

- 9~10月 執筆

- 10~11月 書類審査や印刷所への入稿などのイベント準備

ネタの仕込みは結構構想段階から紆余曲折あり、考えるだけならもう少し前からぼんやり頭にはありました。 ネタの仕込み~執筆に関するこだわりなどは、別途技術書執筆自体の感想でも書こうと思います。 ここで書くと主題がぶれそうですし、何よりまだ技術書典はオンライン開催期間中です。 著者自らネタバレみたいな真似を率先して行ってもしょーもないですしね。

イベント準備

スケジュール

技術書典は電子版の用意が必須であり、電子版の審査もあります。

そのため、電子版の審査が通過し、売って問題ない書籍だと担保できたことを以て校了として、印刷所へ入稿しました。

運営側は「直前まで執筆を応援します!」と言ってくれてはいましたが、初参加...個人...同人誌執筆も初...リカバリーが効くか普通に怖い。

初参加なので既刊でお茶を濁すこともできないため、この新刊の準備がちゃんとできないことはすなわちイベジャーを意味します。

そういう不安もあって、結構真面目に手順を踏み、スケジュールはかなりのマージンも取りました。

今になって思えば、あと1週間くらいは執筆にかけてもよかったですが、印刷所の早期入稿割引との兼ね合いからすればこんなものでしょう。

- サークル応募→当選

- 電子版登録・書籍審査(オフライン1ヶ月前くらい)

- 書籍審査通過・印刷所への入稿(オフライン3週間前くらい)

- 技術書典サイトでの電子版の公開

サークル設営準備

これが困るわけです。何を準備していけばいいのかまるでわからん。

ただ技術書典運営は神で、テーブルクロスや新刊シール、カードスタンドなどさまざまな小物は準備してくれるんですね(しかも無料!)。

至れり尽くせりでありがてぇ...

これで最低限は揃うので、残りは自分のブースに要りそうなものを揃えます。

当日持っていって使ったもの

大体100均で買えますがブックスタンドは3Dプリンタで印刷しました。

- クリアブックカバー:見本誌の保護

- ブックスタンド:見本誌をおいておく

- おしながき、かんたん後払いQRコード(A4印刷)

- ポップスタンド:おしながきとQRコードを吊る

- ミニスタンド:残り部数の表示

- ホワイトボードマーカ:ミニスタンド記入用

- マスキングテープ :クロスの固定など

- カッター:段ボールを開くため

- サインペン:おしながきに書き込み

事前にサークルごとに用意されているQRコードは少し小さいのでPOPスタンドで吊っていましたが、ほとんどのお客さんが正規(?)のQRコードを読んで決済をしていてあまり使われませんでした。

まぁ「かんたん後払いはこちら」というメッセージとともにQRコードだけ書いてある紙は怪しいですからね。まともなデザインが必要だったかもしれません。

おしながき作成に関してはCanvaが神でした。(本書の表紙もCanvaでつくっています)

最初はGoogle slideで描いていたもののセンスの欠如が果てしなく、安っぽすぎて頭を抱えていたところに、彗星のごとく現れてイケてる背景を一瞬で生成していきました。

実際に出来上がったものがこちら。

#技術書典 19のおしながきです。

— さんらいふ (@5unl1fe3) November 14, 2025

日曜のオフライン会場では紙版も頒布します。

立ち読み・雑談も大歓迎なのでふらっとお立ち寄り下さいhttps://t.co/RcVO8lIdzs pic.twitter.com/zlmDnuiqpW

書影と値段の他に本の紹介文を書こうと思ったのですがあんまり宣伝文句みたいなことを書くのは恥ずかしかったし、くどくど書くのも主義に反するのでシンプルにコンセプトだけ一言書いて、扱う技術要素を並べることにしました。 今回出した本は実装や検証で手を動かすタイプの同人誌であることは明らかなので、何を扱うのかがパッと見てわかった方が生きて素早く読者に届くと思ったからです。*1

そういう体験もあり、表紙やおしながきといったまず目に入るところでサボってはいけないというのは実感しました。

表紙もサイバー感があり、ディフェンス側の技術ということで硬派な印象でかっこよくなるように意識しましたしね。

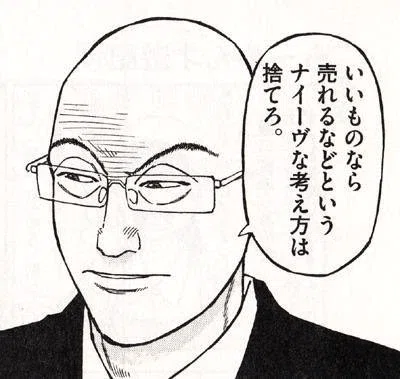

おしながきをGoogle slideで絶望的なセンスのデザインでポスターを描いているときに「もうこれでいいかなぁ、いいよねぇ!?」となる中、頭の中でラーメンハゲが警鐘を鳴らしていました。

実際こういう配慮がよかったのか、それは購入いただいた読者のみぞ知るところなので僕は要因を想像するしかできないわけですが、ボツ案は今見てもひどいので採用したときを思うと若干薄ら寒いです。

なんにせよ雑なプロモーションは売り物の価値を毀損しかねないので真面目にやれという教訓を得ました。

あったらよかったなーと思ったもの

- 現金対応のための電子版ダウンロードカード

- 名刺

- オタク

決済手段は技術書典の運営がアプリを用意し「かんたん後払い」という手段での決済が推奨されているのでこれでいっかと思っていました。

ほぼかんたん後払いを使っていただけたのであまり問題はなかったように思いますが、現金対応はあったほうがいいかもなぁと思いました。

今回、電子版は技術書典のサイトでしか扱っておらず、一方で紙だけの販売は技術書典サイトでは設定できません。

「紙本だけを紙+電子と同じ値段で売ってしまうのはいかがなものか...」とか色々考え、今回は準備が整わなかったので、「かんたん後払いのみ」としました。

技術書典と同じ媒体の「電子+紙」が現金でも払えると嬉しいですよね...。ダウンロードサイトの用意とかどうしたらいいんだろう...

続いて名刺です。ありがたいことに今回紙版は完売しているのですが、「増刷されたら知りたいので情報発信している媒体を教えてくれませんか?」と訪ねていただいたケースが数件ありました。

もはや用意することすら頭になかったのですが次回イベントに参加することがあれば持っていきます。

そしてオタクです。昼食も取らずに朝から夕方までほぼサークルブースにいたわけですが、最後は技術書典の来場者を信用しきって、ブースに1人しかいないにもかかわらず紙本完売後に技術書を物色するために離席しました。

店番くらい用意したほうがいいし昼食はとったほうがいい。

イベント当日

さてイベント当日、無事サークル参加者入場時間に間に合い、各サークルがブースの準備を始めました。

だんだん出来上がっていく周りの設営、そしてスタッフが見回りを始め準備できたサークルをチェックするあの「これからイベントが始まる」という雰囲気はとてもワクワク感に溢れていました。

僕が普段行くオタクイベンツも準備できていく過程はこんなワクワク感があるんだろうなとぼんやり思いながら設営していました。

そうそう、箱を開けた時、入稿した本が出来上がっているのを見たときは感動しました。

今回 ねこのしっぽさんに印刷をお願いしていたのですが、きれいに印刷してくれた上イベント会場まで運んでくれて大感謝です。

アホの感想だけど、本じゃん

— さんらいふ (@5unl1fe3) November 16, 2025

(今回ISDNを取得したので裏表紙にバーコード載せたんだけど、目測を誤ってチョットデカイ) pic.twitter.com/nvRaJGnjVW

個人、新刊のみ、設営もシンプルな物品のみだったので爆速で設営が終わり、周りのサークルの設営を見ていたんですが、やっぱり一般参加者のときとは視点が変わるので用意する物品など気づきが多かったですね。 次回参加のときは参考にしようと思う点がいっぱいありました。

そして参加者の入場時刻

「いやこれ売れんのかなぁ。周りのサークルが売れるのを見ながら自分のサークルだけずっと減らないとマジでいたたまれないよなぁ」と思ってましたし、実際売れ残らないように控えめな発行部数にして最悪自分で持ち帰ることができるようにデカいリュックで来ていました。自信がなさすぎる。200部も刷っていませんが、僕の前に積まれた同人誌の束は、カンヤ祭で古典部が用意してうず高く積まれた氷菓の束に見えていました。

開始から30分経った頃、「あれ、案外売れてね?」となりもう一束を机に並べます。

その後も割と売れていく...よかった、ワイワイ感から疎外されたサークルになっていない...。と安心していたのですが、1時間もすると「あ、やべえこれ紙版絶対足りない」という確信めいた逆方向の不安がやってきました。

想定外の売れ行きに、残り部数をツイートする間もなく、2時間で完売してしまいました。マジ!?

余る方は予想していたんですが足りない方は本当に全く予想していなかったので、あまりに予想外のできごとを前に「その場で印刷とかできないかなぁ」などと支離滅裂な思考を働かせている間にもブースには来場者がやってきます。

多くの人に求められて嬉しい反面、売れ行き予測が悲観的すぎたことで需要に答えられなかったのが申し訳なくなってきました。

その他にも見本誌を読んでいった方から非常に嬉しい感想をいくつもいただいて、ちゃんと人に刺さるものになっていたんだという実感が徐々に湧いてきました。

名刺が要るなと思ったのもこのあたりからです。ついでにいうと自分のホームページとかがあればいいと思ったので、github pagesでも使ってサイト作るかなどと思っています。

そしてイベント終了。

物理本は完売、デカリュックできたのも杞憂に終わり足取りもリュックの中身も軽く会場を後にしかけたところで、技術書店がまだ空いているのを見つけたので、滑り込みで気になっていたラムダノートさんの書籍を購入して帰りました。

自サークルの周囲の技術書は数冊物色できましたが、遠い島は撤収していたり、無人電子販売をしている自分のスペースが気になってすぐ帰ったりを繰り返していて満喫できませんでした。ぐぬぬ......

技術書店ひ滑り込んでラムダノートさんの本を買って、キラシールとかわいいシールをもらった! pic.twitter.com/77PUyXx7IQ

— さんらいふ (@5unl1fe3) November 16, 2025

おわりに

まずなにより、自分で書いた技術書を売って反応がもらえるのは超楽しかったです。なんというか自分も生産者としてお祭りに一枚噛めた気がして充実感がありました。

そして、準備を整えてくれた運営や印刷所、ブースにきて反応をくれた読者のみなさん、ありがとうございました!

好意的なコメントが嬉しすぎたので忘れないよう一部ブログに残しておくと、「自宅につくるというコンセプトが良くて、実際手元に作れると楽しそう」「読み通したら勉強になりそうなのでチャレンジしてみたい」「あんまりこういうことやっている解説は見ないからすごい」「(紙本完売後に)実際的だし人気が出るのがわかる。増刷してほしい」という声をいただきました。嬉しすぎる(大事なことなので2回言う)。

自分でコンセプトから決めて技術検証して書き上げた本が数多のオタクに評価してもらえるというのは自信になりますね。

今回は結構渾身の一撃というか、個人的には割と厳し目に見てよーーく練ってからつくった本だと思っているので、同じくらいリソースを傾けてなおかつ人に刺さる本にできるかわかりませんが、新刊を作るモチベになりました。

なにより、自分の技術を本にして売るのはたのしい!!

近いうちに新刊作ってまた出たいなーと思っています。(ちゃんとできあがれば既刊も増刷して持っていきたいです。)

それでは。記事公開現在まだまだ技術書典19は開催中なので、よき技術同人ライフを!

エピローグ:納本編

さて、オンラインマーケットはまだまだ開催中なわけですが、本書も例によって国会図書館に納本をしに行きました。*2

これで会場にきていなかった人でも見本誌を閲覧できるってわけです。

ちなみに技術書を出した理由の半分です。

まぁそれが冗談だとしても、納本したかったからこそ、様になるように本のクオリティを上げようとする努力ができたってもんです。

黒歴史は半永久的に保存するに限るし、そもそも義務となっているのでね。

納本制度の概要|国立国会図書館―National Diet Library

「もし私がいなくなっても、同人誌は残るからさ」

君の言葉が、インターネットの海にこだまし続けている──*3